K電同期のS木君にアドバイスを貰い一部修正する。2025.4.8 S木君( 高二で3種合格→関電水力変電コース160名の代表→木曽川電力所勤務→2種合格→1種合格→A県職員 転職→ 建築士他取得→退縮後 電気主任技術者→ T県企業局水力発電所の継電器試験応援を依頼する。)

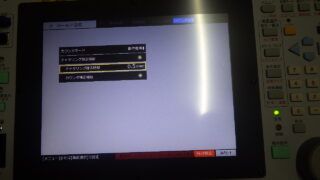

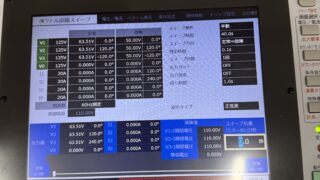

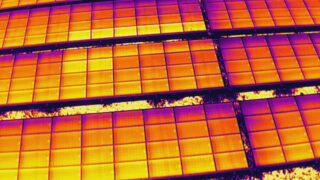

負荷遮断試験とは ・調速機(ガバナー)試験とも言う。(以下、当方の考えで記載してみます。) 水力、火力の機器の圧力、回転数が規定値(設計値)を超えないように調整しながら試験を行っていくのが目的の試験であった。 太陽電池発電所のパワーコンデショナーの様なユニットシステムは火力、水力のようなプランシステムで無いので、安全管理審査初期(太陽光が流行り出す頃)には太陽電池発電所の現地試験は工場試験DATAの確認で代用出来た。 それから1年後には全ての発電所が受電点での現地試験を行うように指導される。(商売的にはOK 技術的に調整もしないのに試験の必要性に疑問!)

・PASにて負荷遮断を行うと遮断能力が不足する。 1.PAS(開閉器)の電源側と負荷側(1次側と2次側)のブレードの形状が異なる。 電力系統のように潮流の向きが交互とならない前提で製作。

2.遮断器は、GCB、ABB、OCB、VCBの様に1次と2次側が同じ形状が一般的。MBBは異なる。

3.PAS定格(取扱説明書に記載)に負荷、励磁、コンデンサと位相条件により開閉性能(電流値)は異なる。 基本は±60°程度 発電所は逆潮流で180°

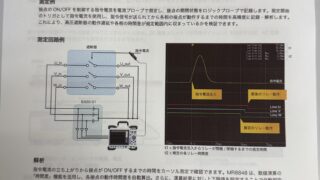

例)コンデンサを遮断した場合は、電流の「0A」で遮断されるが、LINE側に最大値に近い充電電圧が残る。一方で、電源電圧によって変化する。電流遮断後 1/4サイクル以降、LINE側電圧と逆極性となる事がこの事象の重要なファクターである。開閉器の極間電圧は両側(1次2次)電圧の絶対値の和である。再点弧すると異常電圧が発生し、遮断不能、接点焼損などの影響が発生する。

誘導発電機を切った場合の自己励磁(異常電圧発生)、長いケーブル系統を切ったときの直流残留電荷は要注意である。※ 負荷遮断波形で検討

4.遮断器には動作責務(取扱説明書記載 JIS、JEC)がある 0:遮断 C:投入 min:分 ※低速度再閉路機器のみ記載 0-1min-CO-3min-CO この時間間隔に基づき動作させている。電力会社のCB再閉路の時間の決定など! 短時間の入切は厳禁(気中のイオン化に導電性となり遮断不可) 低圧MCCBが短絡トリップするので何回も入りにして爆発した経験あり PASでは電流は遮断させない。 電力会社との高圧、特高操作(停止、復元)において電流遮断はCBのみが基本。

5.負荷は遮断器で入切りするのが基本である。更に発電所の使うVCBは低サージ品を 使うのが常識化されている。無い場合はCRサプレッサなど設置! ※太陽電池発電所の設計では? ほとんど考えていない場合が多いので電気主任技術者がカバーする。

6.高い電圧だと多段開極や抵抗分圧など CBにおいても注意事項が多いので開閉器に よる操作は行わない。 最近は自家消費太陽電池発電所なので低圧MCCB入切実施。